「1冊にまとめたいけれど、雑然とした印象にならないか…」そんな不安を解消するのが、制作前にルールを決める「トーン&マナー1」です。スペック表記のフォーマットからカテゴリーごとの色分け、写真クオリティの統一まで。顧客が使いやすく、ブランドの世界観が伝わるカタログづくりのポイントをご紹介します。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』2月19日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.24」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞

通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。

レイアウトのフォーマット化で、異なる商品でも統一感を演出

化粧品、健康食品、インナーウエアと幅広く商品を販売しています。このたび顧客向けにカタログを作ることになりましたが、コスト面を考えて分冊せずに1冊にまとめたいと考えています。統一感のあるカタログにするにはどうしたらいいでしょうか。

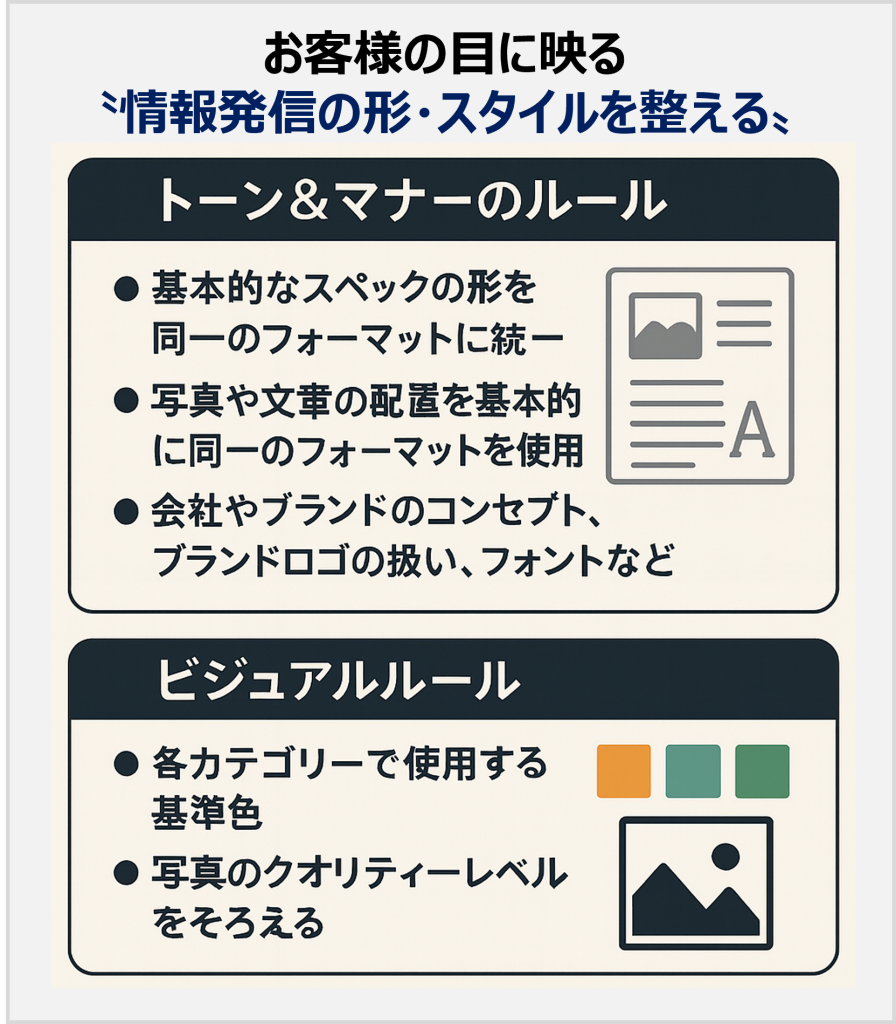

異なったアイテムを掲載して、しかもカタログに統一感を持たせるには、まずはトーンとマナーのルールを決めましょう。

弊社ではさまざまなアイテムの販売ツールを制作したり、月刊情報誌や季刊カタログなど時期をずらして制作する物、または複数人数で制作する場合に「トーン&マナーのガイドライン」というタイトルでクリエーティブのルールブックを作成しています。

スペックを例に考えてみましょう。

インナーウエアには細かなサイズ表記が必要ですが、化粧品や健康食品はボトル大小の違いくらいです。だからスペックの記載内容や形が異なって当然です。しかし基本的なスペックの形を同一のフォーマットに統一することで、お客さまは注文の際の確認項目が分かりやすくなります。

同じように化粧品とインナーウエアでは、訴求するための写真や文章の配置が全く異なります。これも基本的に同一のフォーマットを使用することで統一感を持たせることができます。そのような制作のクリエーティブのために必要な項目をまとめておくのが、「トーン& マナーのルール」です。

会社やブランドのコンセプト、ブランドロゴの配置や掲載する際の大きさ、フォントや基準となる文字サイズ、記載する文章の長さなども決めておくといいでしょう。

さらに統一感を出すためには「ビジュアルルール2」も重要です。

各カテゴリーで使用する基準色などを決めることで、視覚的にカテゴリーのグループ分けができるようになります。色については色相を変化させても明度や彩度を合わせるだけで、世界観を合わせることができ、統一感を出せます。

また使用する写真もクオリティーのレベルをそろえることで、イメージの統一感が生まれます。通信販売ビジネスは通信という方法で商品を販売する会社だからこそ、お客さまの目に映る情報発信の形やスタイルは整えておきたいものです。

コンセプトと商品が一致すれば統一感が生まれる

トーンとマナーを整えることは、言い換えれば、カテゴリーの違う商品でもスムーズに注文ができ、買い物の不都合が生じないようにすることです。しかし、それよりもさらに重要なのは、商品開発のバックグラウンドとなるブランドのコンセプト(主張)です。

例えば、働く女性のために役立つことをテーマに掲げているブランドは、そのような女性たちのライフスタイルに合った商品開発をしなければなりません。中高年女性の老けたくない気持ちに寄り添って「加齢対策」をテーマにしているならば、若々しくなれる商品でなければなりません。

それぞれの商品には、なぜ開発したか、どんな人に向けた商品なのか、開発の意図があるはずです。それが明確で、コンセプトと商品がぴったりと一致しているならば、自然にメッセージ内容と表現の一体感が生まれます。このように、商品開発の背景となる考え方をアピールすることでもブランド全体の統一感が生まれます。

さらに販促ツールやカタログは、商品が選びやすくなるように検索性を高め、訴求方法も統一します。これができれば、さまざまなカテゴリーの商品を掲載しても、統一感のある制作物を作ることは十分に可能だと思います。

鯉渕登志子

カタログは商品の集大成であり、ブランドの顔でもあります。フォー・レディーは、御社の思いをかたちにする伴走パートナーとして、統一感あるカタログ制作をサポートいたします。

用語解説

- トーン&マナー―広告や制作物における「表現上のルール」のこと。フォント、色、写真のテイスト、レイアウトなどを統一し、ブランドの世界観をブレずに伝えるための基準。 ↩︎

- ビジュアルルール―写真や色づかい、カテゴリーごとの基準色など、視覚面での統一基準。カタログや販促ツールでの「見た目のルール」。 ↩︎

忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。